- ホーム

- 東京のボランティア募集一覧

- 東京での地域活性化・まちづくり系ボランティア募集一覧

- 石神井公園で水辺の自然再生活動に取り組むボランティア「石神井生物多様性部」募集

- 募集終了

- 団体メンバー/継続ボランティア

更新日:2025/09/17

石神井公園で水辺の自然再生活動に取り組むボランティア「石神井生物多様性部」募集

認定NPO法人生態工房

この募集の受入法人「認定NPO法人生態工房」をフォローして、

新しい募集が始まった時にメールを受け取ってみませんか?

基本情報

石神井公園で水辺の自然再生活動に取り組むボランティア「石神井生物多様性部」のメンバーを追加募集します。

活動内容は、外来生物の防除、生物のモニタリング、湿地の保全作業、普及啓発イベントなどです。

| 活動テーマ | |

|---|---|

| 活動場所 | |

| 必要経費 |

無料 ボランティア傷害保険料 300円/年 |

| 所属期間/頻度 |

活動頻度:月1回からOK |

| 募集対象 |

|

| 募集人数 |

40名 |

募集詳細

石神井公園で水辺の自然再生活動に取り組むボランティア「石神井生物多様性部」のメンバーを追加募集します。

活動内容は、外来生物の防除、生物のモニタリング、湿地の保全作業、普及啓発イベントなどです。

主催:公益財団法人 東京都公園協会(指定管理者)

ボランティア活動を始める上で必要な知識や技能の習得を目的とした、全5回の講習会を開催します。

ボランティアへの参加を希望する方は、必ず受講してください。

講習会終了後にボランティアとして活動を開始します。

応募締切:9月上旬頃

講習会詳細

- 座学会場:石神井公園ふるさと文化館(練馬区石神井町5-12-16)

- 野外実習:石神井公園

① 座学

2025年 9月14日(日) 13:30〜16:30

「生物多様性の保全」

講師: 佐伯いく代氏(大阪大学、東京都自然環境審議会委員)

内容: 生物多様性、その保全とはどういうことなのかを一般向けに解説する。

*初回のみ 講習の前にボランティア活動に関する説明会を行い、その後、講習を開始します。

② 座学

2025年 9月15日(月・祝) 13:30〜16:30

「水草 〜水辺のゆりかご」

講師: 片桐浩司氏(帝京科学大学)

内容: 池の生態系にとって重要な水草について、その生態と、保全方法について解説する

③ 野外実習

2025年 10月18日(土) 9:30〜12:30

「アメリカザリガニ防除」

講師: 認定NPO法人 生態工房 職員

内容: 防除活動を体験し、その目的や方法を学ぶ。今後行う活動へのイメージを持つ。

④ 野外実習

2025年 11月1日(土) 9:30〜12:30

「湿地保全作業」

講師: 認定NPO法人 生態工房 職員

内容: 湿地保全作業を体験し、その目的や方法を学ぶ。今後行う活動へのイメージを持つ。

⑤ 座学

2025年 11月16日(日) 13:30〜16:30

「石神井公園モニタリング報告」

講師: 認定NPO法人 生態工房 職員

内容: 外来カメ防除、外来魚対策・かいぼり、在来魚・カイツブリ増加、キショウブ駆除等の協働までの流れとその成果を解説する。

各回の詳細については後日メールでご連絡いたします。

※応募多数により抽選を行った場合は、8月27日(水)ごろまでに結果をお知らせします。

体験談・雰囲気

このボランティアの雰囲気

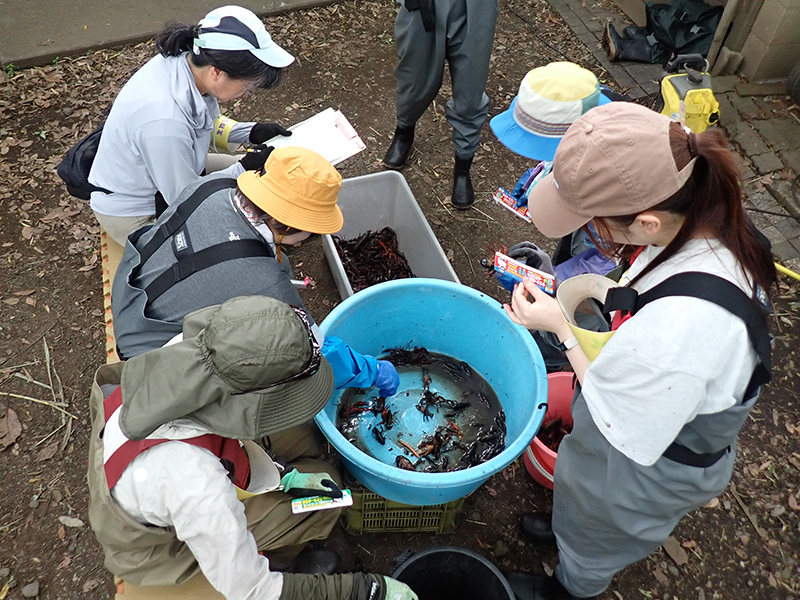

活動例  池に設置するワナの準備

池に設置するワナの準備

(外来生物の防除)  捕獲したアメリカザリガニの計測

捕獲したアメリカザリガニの計測

(外来生物の防除)  園芸スイレンを枯死させる遮光シートの設置

園芸スイレンを枯死させる遮光シートの設置

(外来生物の防除)  捕獲した魚・エビ類の計数

捕獲した魚・エビ類の計数

(生物のモニタリング)  トンボ類の調査

トンボ類の調査

(生物のモニタリング)  湿地の草刈り

湿地の草刈り

(湿地の保全作業)  底泥の除去

底泥の除去

(湿地の保全作業)  アメリカザリガニ防除イベントの実施

アメリカザリガニ防除イベントの実施

(普及啓発)

法人情報

| 代表者 |

片岡 友美 |

|---|---|

| 設立年 |

1998年 |

| 法人格 |

認定NPO法人 |

生態工房の法人活動理念

|

|

|

生態工房の法人活動内容

|  STOP!!アカミミガメ STOP!!アカミミガメ 1.アカミミガメ問題とその現状 1.アカミミガメ問題とその現状 2.わたしたちの取り組み 2.わたしたちの取り組み 3.わたしたちの提案 3.わたしたちの提案 アカミミガメ問題Q&A アカミミガメ問題Q&A |

|  外来生物防除 外来生物防除 施設の管理・運営 施設の管理・運営┗光が丘公園バードサンクチュアリ  かいぼり かいぼり┗井の頭池かいぼり事業 ┗上尾丸山公園大池かいぼり  長野市信里地区 シナイモツゴ保全 長野市信里地区 シナイモツゴ保全 植生管理 植生管理 |

|  解説活動 解説活動 総合学習への協力 総合学習への協力 |

|  武蔵野茅原組合 ~草はらの日~ 武蔵野茅原組合 ~草はらの日~ 「エコモニ」 生態工房生きものモニタリング 「エコモニ」 生態工房生きものモニタリング |

| インターンシップ制度  |

| …報告集・出版物・成果報告会など  |

活動実績

自然観察施設などで共に活動していた大学院生らによって設立

1998年

自然観察施設などで共に活動していた大学院生らによって1998(平成10)年に設立。

都立光が丘公園バードサンクチュアリの施設運営・植生管理・外来種管理等の受託や自主活動を通して知見の蓄積に努める。