【学生ボランティア募集!】不登校支援「子どもの居場所」のデザインに関わる

学習支援塾ビーンズ

この募集の受入企業「学習支援塾ビーンズ」をフォローして、

新しい募集が始まった時にメールを受け取ってみませんか?

基本情報

さまざまな背景をもつ子どもたちが安心できる居場所・子どもたちにとって社会の入口となる場所を一緒につくりませんか。

子どもとの接し方から、企画づくりまで先輩インターンがお伝えします!

| 活動場所 |

各線 飯田橋駅から徒歩8分 有楽町線 江戸川橋駅から徒歩10分 |

|---|---|

| 必要経費 |

無料 活動場所までの交通費はご負担をお願いします。 |

| 所属期間/頻度 |

活動頻度:週0~1回 毎週土曜日14:30-19:30 |

| 注目ポイント |

|

| 募集対象 |

▶募集対象 |

| 募集人数 |

5名 |

ボランティアの皆さんにお手伝いしてもらいたいこと

はじめに

ビーンズはもともと不登校などの背景を持つ中高生を対象にした個別指導塾ですが、

2019年度から子どもたち同士のつながりを重視した塾づくりをはじめました。

コロナの影響により居場所での活動を休止していましたが、この度、再開することになりました!

「子どもたちの居場所を復活させる」をテーマに、熱くやわらかく活動していき、居場所を1から作っていくための仲間を募集します!

活動内容

ビーンズでこれまで培ったノウハウを参考に、「子どもたちと一緒にゲームやりたいな……!」「子どもたちと一緒にカレー作りたいな……!」など子どもたちの居場所づくりの企画から実現までを先輩インターンやボランティアと一緒に居場所を1からデザインしていきます。

私たちは以下の3つを軸に活動しています。

【①居場所づくり】

授業時間外でも塾に滞在して、リラックスしたり、友達をつくって遊んだり、様々なことに挑戦できる場所づくりをしています。

【②企画づくり】

「居場所」でつながった子どもと一緒に、「企画」をたて、実施していきます。

これまでにも

・新聞部

・イラスト部

・TRPG

・修学旅行企画班

・名刺作成部

こんなにありました。

他にも……

投資部

受験お疲れ様パーティー

この時のような雰囲気をまた復活させたいです……!

【③ボランティア、インターン同士のつながりづくり】

子どもたちが居場所での空間と時間を楽しむためには【まずボランティア、インターン自身が楽しむことが大事!】とビーンズは考えています。

そのため……

たこ焼きパーティー

switchゲーム大会

キャンドルナイト(深い話をします……)

などのイベントを随時実施しています!

ビーンズでは、この「居場所づくり」、「企画づくり」、「ボランティア、インターン同士のつながりづくり」をより楽しく充実したものとするために活動しています。

※インターン:平日も活動する学生メンバーのことで平均3か月の研修を経て生徒や保護者をサポートしたりビーンズ全体の業務のことを考えたりしています。ボランティアからインターンへの移行も可能です。(要面談)

ビーンズボランティアの役割

ビーンズの居場所でボランティアの方にやっていただきたいのは、以下の3つです!

STEP1:子どもたちの居場所づくりを考えていく!

センパイボランティア、インターンも一緒に居場所づくりを考えていきます。こんなことやるのはどうだろう?ということはどんな些細なことでも大丈夫なので提案してみてくださいね。

また、相談したいこと、悩みに感じたことがあった時には、いつでも相談してくださいね!

STEP2:居場所開催!子どもと楽しみましょう!

まずは子どもと信頼関係を築くことが重要です。子どもと同じ目線で楽しくワイワイ遊びましょう!

STEP3:子どもたちみんなで楽しめる企画を立ち上げる!

ボランティアの方自身が、自分の得意分野や好きな分野で子ども向けの企画を立ち上げることもできます。

例えば、「イラストクラブ」や「ボードゲーム部」はボランティアの提案で立ち上がったクラブ活動です。

※企画を立ち上げることはマストではありません。

募集詳細

■活動内容

1)「居場所づくり」…生徒と仲良くなる

・センパイボランティア、インターンが進めている企画へ参加

・慣れたらファシリテーションを任されることも!

2)「企画づくり」…生徒が楽しむ仕掛けをつくる

・センパイボランティア、インターンと協力して企画をつくる

・自分で立てた企画へファシリテーターとして参加

3)「ボランティアチーム運営」…活動のインフラをととのえる(希望者)

・後輩ボランティアの採用と研修

・イベントのアイデア出しや進捗管理

・その他、Googleドキュメント、スプレッドシートなどを用いての作成物など

■採用までの流れ(予定)

| 選考フロー | 選考の基準 内容など |

| ①フォーム入力 | ・志望動機をご入力ください。 |

| ②面接 (オンライン) | ・ビーンズのカルチャーにフィットするか ・子どもたちと適切な関わりができそうか ・応募者の方が求めているものとビーンズの環境がマッチしているか をもとにお話をしていきます。 |

| ③採用決定 | ・採用はメールにてお伝えいたします ・採用後、メンターと一緒に研修がスタート! |

■ご応募の際のお願い

・メールアドレスは携帯電話のものではなく、パソコンのメールアドレスをご記入ください。

・面談へご案内する場合、当社のリクルートアドレスから返信いたします。

当社リクルートアドレスの迷惑メール設定の解除をお願い致します。

・ビーンズでは業務連絡・報告に、Googleアカウントを利用します(業務用に新しく取得してもらいます)

その他、詳しく知りたい方は、学習支援塾ビーンズ・公式サイトの採用ページより、ご確認ください!

================

■ビーンズのボランティアに向いてる人

●人から言われたことだけやるのではなく、自分なりに試行錯誤したい人

ビーンズは成長中のチームです。そのため、研修期間後は自分の仕事を自分で見つける必要があります。見方を変えれば、自分のやりたいことをある程度自由にできる環境といえます。自分で考えて自分で動き、成長を感じていきたいと考えている人には、最高の環境です。

●多様な業界で活躍中の社会人と触れ合い、視野を広めたい人

ビーンズには、シンクタンク・金融・ウェブマーケティング・コンサルティング等の業界で活躍中の社会人が協力してくれています。このような社会人と関わり、教育以外の分野の知見を深めることができることもビーンズで活動する大きな魅力です。

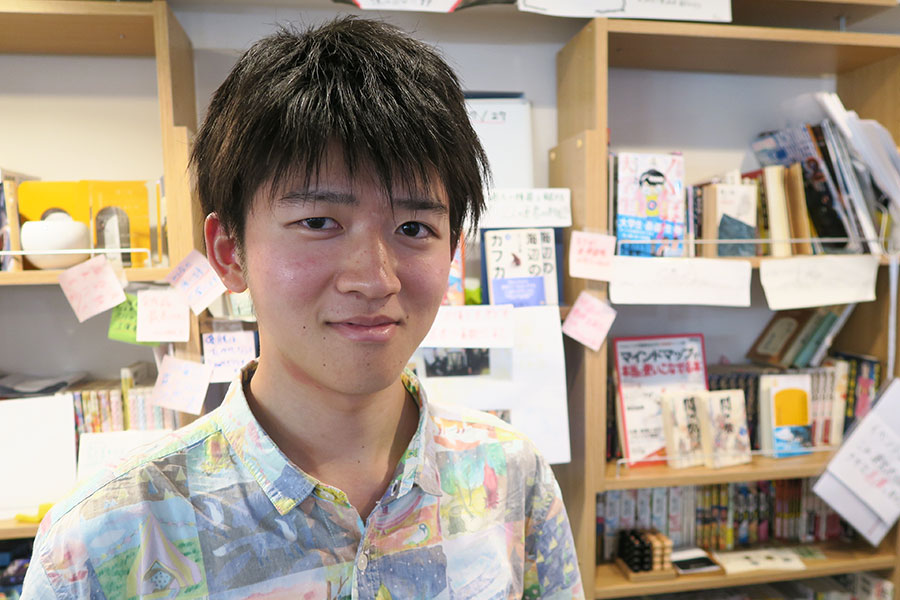

■代表 塚﨑からのメッセージ

●一緒に過ごしたいのは、「熱くてやわらかい人」

◎熱くとは

・文化祭前日のように楽しく熱中できる

・疑問を肚に貯めず、自由闊達に議論する

・自分が変化していくことを楽しむ

・子どもへまじめに向き合うこと

たとえば「子どもにふまじめに向き合ったほうがいいときは、まじめにふまじめに向き合う」

◎やわらかいとは

・優しい…他人にも自分にも優しいこと。「お互いさま」の精神を持って、仲間のミスを許せる人

・客観的…他人の目線に立って物事を見ようとすること

・違いを楽しむ…他人の意見を受け止め・多様な価値観を受け入れること

・かえりみる…自分が子どものためにと考えた行動がうまくいかなった際、他のスタッフからの意見があった際、

それに対して耳を傾けること

◎「怒りっぽい人はNG」

僕たちも子どもへの教育上、効用があるときに、わざと厳しくたしなめることは確かにあります。

ですが、子どもへ向けて本心で怒っちゃダメです。

「あくまで教育効用があるときに限り、演技で」ってことが条件です。ビーンズは職員室がないオープンな環境で、常に子どもたちが周りにいます。

ナイーブな子もいるので、僕ら大人がどんな立ち振る舞いをしているかでダイレクトに影響されてしまう子もいます。子どもへイライラしない・感情をむき出しにして怒らないのは当然のことですし、スタッフ同士で議論するときも、子どもたちに見られていることを意識する必要があります。

僕自身、教育に関しては、つい熱くなりやすいので 笑

塾内では「say it with flowers(「花もて語れ」何か議論するときはきれいな花と一緒に)」、

「ちくちく言葉ではなく、ふわふわ言葉を!」を合言葉にしています。

◎多様な価値観を受け入れられる

僕は「人はみんな、それぞれ違う教育の価値観を持っている」と思っています。

なぜなら、その人の教育における価値観は、その人が生きてきた経験や受けた教育によって形成される、と考えているからです。だから自分が持っている教育の価値観が、一緒に働いている仲間、あるいは目の前の子どもたちと合わないこともあります。そんな時には、自分が持っている教育観を一旦、相対化できるかどうかを大切にしたいです。

相手の価値観は自分のそれと、どこかどう違うかを冷静に見つめられるかが非常に大事だな、と思っています。

◎「組織も個人も変化していく文化をつくりたい」

ビーンズは小さい塾ですので、毎日が変化の連続です。

2021年から2022年の1年だけきりとっても、大きな変化が立て続けにおきました。

開塾当初のビーンズは不登校や発達に特性を持つ子どもたちをメインとし、

個別指導と学習支援を軸に活動していました。

しかし、塾へ来る子どもたちの層が変化するのにともない、僕たちの対応も変化していきました。

最近では、グループ授業が盛んになり、居場所サービスの実施にともない、子どもたち主催のイベントが次々におこり、ついには「行けなかった修学旅行へ行きたい」と主体的に企画するまでになりました。

新型コロナウイルスの影響でオンライン授業に移行せざるをえなくなったのも大きな変化でした。

確かに一時的に子どもたちとの接触頻度はコミュケーションの濃密さは落ち込みましたが、子どもたち自身がオンラインに慣れてくれたおかげで、個別指導もグループ授業も、そして「居場所」もオンラインで運営されるようになりました。

子どもたちがオンライン上で集まって、企画案を練ったり、何かを一緒に作っているのは、

そばで見ていて大変心強いと思っています。

このように、たった1年でも様々な変化がビーンズにはありました。

ですから日々の変化を楽しめる方に、ぜひビーンズの仲間になってほしいです。

「子どもたちがタフな状況にあっても、安定してドライに笑顔で対応できる人」

「自分と違う意見に接しても「こういう意見もあるんだなぁ」と思って聞ける人」

「チームと一緒に自身が変化し続けることを楽しめる人」

僕は、こういう方がビーンズに向いていると思いますし、このような方と一緒に同じ時間を過ごしたいと思っています。

体験談・雰囲気

このボランティアの体験談

卒業インタビュー! 瀬戸さんに活動の感想を伺いました。

ビーンズでボランティアをしようと思った理由は何ですか?

中高生の自己効力感を上げられるような教育がしたいという思いがあり、何か面白いことをやっているところはないかな~と探していると、ビーンズを見つけました。「学び治しの授業」「エンカレ」など、塾としてとてもユニークな取り組みをしているので、その取り組みを自分の目で見て、自分の将来の活動に活かしたいと思い、志望しました。

広島から参加されていたんですよね?

はい広島大学在籍なので・・・面接は全てオンラインで行いました。採用後、すぐ東京へむかいました 笑

(注:このインタビューは2019年8月におこなっています)

ビーンズの子どもの印象は?

優しい子が多い印象です。「誰かを否定する」ということをしないので、とても居心地の良い空間になっています。

どんな活動をしましたか?

基本的にやったことは、「居場所づくり」で生徒とおしゃべりすることと、「企画づくり」で生徒が取り組むプロジェクトに伴走をしたことです。まず生徒から信頼してもらわないと何も始まらないので、参加した当初はとにかく子どもと雑談をしました。ビーンズの子どもたちはそれぞれ好きなこと・趣味がある場合が多いので、それをたくさん聞いて、一緒に面白がることを心がけました。

雑談を続けていると、生徒の方から「今進路のことでちょっと悩んでて…」みたいなことを相談してくれる場合もあり、雑談をして信頼関係を築くのはとても重要だと思いました。

僕は子どもたちにとってビーンズが「社会とつながる練習をし、自信をつけていける場所」になればいいなと思っています。ビーンズには既に居場所機能があり、生徒同士でのコミュニティもできています。

しかし、なかなかそこに積極的に入っていけない生徒もいます。そこで、ボランティアが生徒と生徒の間に立って、生徒同士をつないでいくということを、仕組みづくりの段階から、試行錯誤しながらやってきました。また、生徒が自分がやりたいプロジェクトを走らせる「ビーンズ学級会」にて、生徒に伴走し、話し合いに参加していきました。

活動で越えた「課題・カベ」について

「カベ」としては、学級会のメンターとして関わっている時に、どこまで自分が関われば生徒が主体的に動けるのかわからなくなることがありました。生徒に任せすぎると、なかなか議論が前に進まず、行き詰ってしまいますし、一方で、自分が関わりすぎると、生徒は自分で発案して議論を進めていくことをやめてしまいます。その間の絶妙なラインがとても難しく、何度も失敗をしました。

しかし、トライ&エラーを繰り返す中で、「ここでこういう声掛けをするべきだな」とか「ここでこういうツールがあることを紹介したらどうかな」など、生徒の主体性を損なわないながらも、放置しないファシリテーションが身についていったと思います。

これからビーンズにくるひとへ一言

ビーンズのボランティア活動は自分で作り上げていける部分も多く、やりがいはすごくありました。

塾長や他のボランティアとの関わりも自分にとって刺激的でしたし、とても濃密な時間を過ごすことができました。

これからますます面白くなっていくと思うので、ぜひビーンズでのボランティア活動にチャレンジしてみてください!

このボランティアの雰囲気

以前の教室の授業の様子ですが、ビーンズの雰囲気は伝わるかなと思います。

| 特徴 |

|

|---|---|

| 雰囲気 |

|

| 関連大学 |

|

| 男女比 |

男性:40%、女性:60% |

企業情報

学習支援塾ビーンズの企業活動理念

□ビジョン:なんだかんだで毎日楽しく生きていける人があふれる社会をつくる

「なんだかんだで毎日楽しく生きていける」とは、今、この瞬間の自分に寛容に、「至らない自分もオッケー」

「まあ、明日もできるだけ楽しく生きていくか~」といった思いで日々を過ごせている状態のことです。

なんだかんだで毎日楽しく生きていくために必要なものは生徒(人)によってそれぞれ違います。

成績を上げることが必要な生徒もいれば、友達との付き合い方を学ぶことが必要な生徒もいれば、とにかく遊ぶことが必要な生徒もいるでしょう。

ビーンズの講師は、生徒それぞれで違う「なんだかんだで毎日楽しく生きていけるために必要なもの」と向き合います。最終的には生徒をビーンズがなくても毎日なんだかんだで楽しく生きていける状態にまで導いていきます。

▢ミッション:2030 年までに「悩める 10 代 100 万人とその横で泣いている保護者をサポート」するビーンズメソッドを完成させ、2040 年までに社会全体に広められる存在になる

【今目指しているゴール】

ミッションの達成に必要な、「人材・ノウハウ・社会からの信頼・資金」の「4つの資本」を獲得するための戦略が確定し、実行できている状態。もっと具体的には、「ビーンズメソッド」の全国展開への道筋が確定できている状態を目指しています。

【最終的なありたい姿・ゴール】

基軸メソッドである、ビーンズメソッドを開発し、全国に普及させるだけの力をつけ(上記、「4つの資本」を集めて)、悩める10代100万人課題を解決し、ビジョン(パーパス)である、「なんだかんだで毎日楽しく生きていける人であふれる社会をつくる」を実現する

学習支援塾ビーンズの企業活動内容

学習支援塾ビーンズは、不登校・中退・発達の特性など様々な背景をもつ、小学校高学年、中学生、高校生向けの塾です。

子どもたちに共通する「自分に自信が持てず、進路を想像できない」という悩みに向き合い、子どもたちの「心のケア」と「社会性・主体性の獲得」のために、マンツーマン授業と集団授業、子どもたちへの居場所支援をミックスさせた独自の教室づくりをしています。

私たちの使命は、第一に、そんな彼らの悩みに寄り添い、居場所となること。

第二に、彼らの好きや得意を引き出し、目標を見つける手助けをすること。

そして第三に、定めた目標に向かって走ろうとする彼らの伴走者となることです。

子どもたちのためにできることは何か、私たちと一緒に考えていきましょう!

取り組む社会課題:『不登校』

「不登校」の問題の現状

日本財団の調査では不登校及び不登校傾向にある中学生は全国で約43万人(内10万人が文科省定義の不登校)と推計されています。また東京都だけを見てみても、不登校の生徒の数は増加の一途をたどっています。

不登校の状態から学校への復帰率も3割を大きく超えることがないまま、推移しています。

※「不登校児童・生徒数の推移」の図の出典は

東京都教育庁資料:『令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』について より

まずビーンズは、「不登校」の問題=子どもが学校に行かないことそのものが問題である……という立場をとっていません。学校に通っていない中高生で、楽しく「青春」謳歌している人もビーンズにはいます。こういう生徒たちは、自分の進路について前向きに考えることができますので、情報ときっかけがあれば、自分のやりたいことへ向かうことができるのです。

一方、「不登校」をトリガーとして、家庭での親子関係が急速に悪化したり、本人が自尊心を失い、社会に出ることに不安を感じ、ひいては自身の進路について悲観的な考えを持つことは解決すべき課題と捉えています。

この「本人が自尊心を失い、社会に出ることに不安を感じ、ひいては自身の進路について悲観的な考えを持つ」プロセスは、「不登校」状態にあるかどうかにかかわらず、日本の多くの中高生の課題だと感じています。

つまり、ビーンズは不登校の子どもたちが抱える問題は、不登校の子どもたちだけの問題ではない。と考えています。

日本財団の調査結果には"学校には通っているものの、学校の通うことが苦痛だ、ツラいと感じている"「仮面登校」という、子ども像が提示されていますが、同じようにビーンズにも一見学校に問題なく通っていても、本人の中で悩みや、自尊心の低下があり、特に自分の進路を考える際に「こんな自分では何もできない」「将来を考えるのが怖い(不安になる)」といった生徒たちが珍しくありません。

(もしかしたら、この記事を読んでくれている方の中にも、中高生時代にそういった感情にさいなまれていたこともあったかもしれません)

ビーンズは、不登校の中高生を元気にする「ビーンズメソッド」より多くの中高生に届け、全国に広げることで、多くの日本の子どもたちを元気にしたいと考え、活動を続けています。

「不登校」の問題が発生する原因や抱える課題

「不登校」になる理由は個人により千差万別であるという前提はありつつ、

| ・子どもたちの「ふつう」を求める気持ち ・子どもたちの「令和なのに昭和的な価値(キャリア)観」 ・受験や進学塾で、勉強は恐ろしいものだと刷り込まれた経験 ・学校という市民社会からみて特殊な環境への適応がうまくいかない/強いネガティブな経験 ・子どもが感じる「人間の集団の中」での生きづらさ (中学生以降になると、集団内での振舞い方のコツを教えてくれる教育プレイヤーがほぼ皆無) |

こういったものを、ビーンズでは原因として挙げる場合が多いです。

(ここに挙げたものはあくまで一例です。詳しくは、採用後の研修でお伝えします)

「不登校」の問題の解決策

■ビーンズは「子どもたちを元気にするメソッドの開発と普及」を目指しています

ビーンズには、不登校・無気力などの課題を抱える中学生・高校生、50名ほどが通っています。

「ビーンズメソッド」と呼ばれるノウハウ体系を基盤として、"マンツーマン授業" "グループ授業" "青春ラボ(生徒居場所)" を実施し、中高生の心のケアから目的意識づくり、職業観育成、受験対策を一手に引き受けています。

活動実績

新宿区立高田馬場創業支援センターにて学習支援塾ビーンズが開業

2014年07月

新宿区立高田馬場創業支援センターにて学習支援塾ビーンズはうまれました。

開業当初からインタビューをいただいたり、講演の機会をいただいたりしました。

TOKYO STARTUP GATEWAY 2014 に代表塚﨑が参加。セミファイナリストに選出

2014年09月

新宿区・東京商工会議所共催『新宿ビジネス交流会』に登壇

2014年09月

公益財団法人 東京都中小企業振興公社から『創業助成事業』に採択

2015年09月

東京都の「創業助成事業」に採択されました。

活動を評価いただき、のちに事例集への掲載もしていただきました。

高千穂大学経営学部・経営学科 起業・事業承継コースに出張授業

2015年12月

『月刊私塾界』に代表 塚﨑のインタビューが掲載

2016年06月

新宿区より取材を受け、学習支援塾ビーンズのPR動画を制作・公開

2017年03月

ビーンズ×日本財団CANPAN共催授業 「寄付ってなに?」を実施

2017年12月

『東京都創業NETインタビュー』に代表 塚﨑が掲載

2018年09月

東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会が実施する『女性・若者・シニア創業サポート事業』に採択

2019年02月

都内公立中学でビーンズへの通塾が“出席扱い”となる。以降フリースクールとしても活動開始

2019年04月

日本財団、ETIC.、西武信金による『西武ソーシャルビジネス成長応援融資 CHANGE』に採択

2019年06月

(お世話になっている)日本財団さんと(いつもお世話になっている)西武信金さんに大きく応援してもらいました。頑張ります!

新宿区立高田馬場創業支援センター創業スクール「Practice Fields」に代表 塚﨑が登壇

2019年11月

日本教育新聞でインタビューが公開

2019年11月

『花王社会起業塾』の支援起業家として代表 塚﨑が選出

2019年12月

NPO法人ETIC.さん 花王さんによって開催されている社会起業家の登竜門「花王社会起業塾」のメンバーとして採択されました。社会起業家の先輩の皆さんとの出会いが、ビーンズを大きく変えていきました。

オデッセイ コミュニケーションズに代表 塚﨑のインタビューが掲載

2020年02月

J-WAVE「STEP ONE」で学習支援塾ビーンズを紹介していただく

2020年02月

J.P. Morgan および BLP Network によるプロボノプログラム開始

2020年02月

NPO法人「二枚目の名刺」のプロボノメンバーとのプロジェクト開始

2022年04月

集英社新書『不登校でも学べるー学校に行きたくないと言えたとき』にて、ビーンズメソッドが取り上げられる

2022年08月

『不登校でも学べるー学校に行きたくないと言えたとき』の第2章 居場所・塾・ホームスクールにて、悩める10代を傷つけることなく、無理なくサポートできるビーンズメソッドの内容を端的にかつ、分かりやすく説明していただいています。

日本IBM有志のボランティアの皆さんとビーンズ生徒とで特別授業を実施

2022年08月

PayPal社主催「PayPal テクノロジーチャレンジ」プログラムに参加

2022年10月

「ソクラテスのたまご」にて、児童精神科医三木先生と塾長 長澤の対談が掲載

2022年10月

「花まる子育てカレッジ」にて、花まる学習会代表の高濱正伸先生・教育ジャーナリストのおおたとしまささんと塾長 長澤による鼎談。 不登校になっても大丈夫 ~自分で学べる子どもになる支援〜として公開

2022年11月

「花まる子育てカレッジ」にて、「子育て1問10答 自己肯定感」を公開

2023年07月

10代・20代と向き合う大人たちのメディア「ワカサポラボ」を公開

2023年11月

専修大学 三宅秀道先生のゼミへ出張授業

2023年11月

「ゆりかのラジオ」にて塾長 長澤が準レギュラーに

2024年01月

堀 瑞絵さん・藤井道子さんとの鼎談が公開

2024年01月

ちくまプリマー新書『学校に染まるな! ――バカとルールの無限増殖』にて、ビーンズメソッドが紹介される

2024年01月

認定NPO法人全世代、早稲田大学公共政策研究所共催「THE MINKAI 2024」に実行委員会として参加。 塾長 長澤が講演

2024年07月

集英社 LEE 2024年10月号"行き渋り」「不登校」その後の選択" に学習支援塾ビーンズが紹介されました

2024年09月